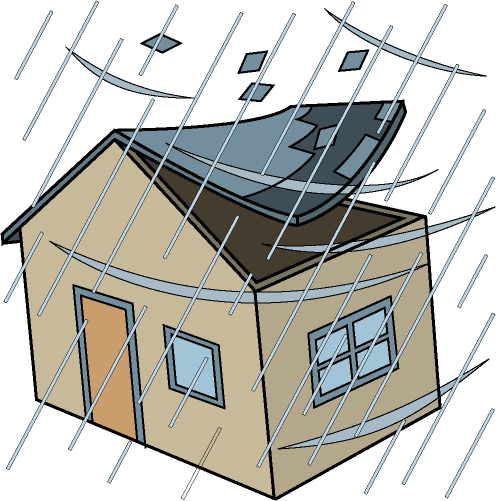

瓦屋根は日本の伝統的な建築様式の一つで、美しさと耐久性を兼ね備えています。しかし、経年劣化や自然災害の影響で、雨漏りのリスクもゼロではありません。今回は、瓦屋根からの雨漏りの主な原因を7つに分けて詳しく解説します。

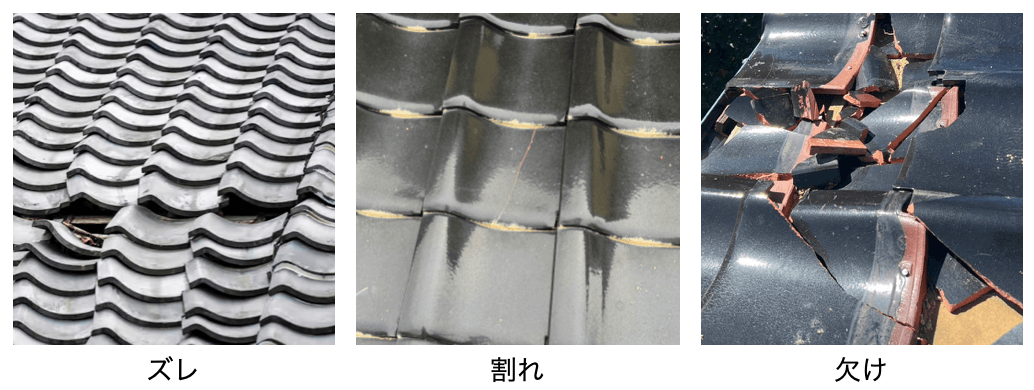

1. 瓦のズレ・割れ・欠け

台風や地震、積雪などの影響で瓦がずれたり、割れたりすることがあります。瓦に生じた小さな隙間からでも、雨水は屋根内部へ侵入してしまいます。

対策:瓦を正しい位置に戻す、または割れた瓦を差し替える補修が必要です。

2. 漆喰(しっくい)の劣化

棟瓦の下に使われる漆喰は、時間が経つと徐々に剥がれたり崩れたりします。これにより棟が不安定になり、雨水の侵入口ができてしまいます。

対策:劣化した漆喰の詰め直しや再施工を行います。

3. 屋根下地(ルーフィング)の劣化

瓦の下にある「ルーフィング」と呼ばれる防水シートは、目に見えない部分ですが、屋根の防水性能を左右する重要な材料です。経年により劣化すると、水が直接建物内部に染み込み、雨漏りを引き起こします。

対策:ルーフィングの交換(屋根の葺き替え)が必要です。

4. 谷樋(たにどい)の腐食・詰まり

屋根の谷部分にある金属製の排水溝「谷樋」は、ゴミ詰まりやサビ、腐食により水の流れが悪くなると、逆流や漏れが発生します。

対策:谷樋の清掃や、劣化している場合は交換を行います。

5. 棟瓦の施工不良

棟の積み方やモルタル・漆喰の使い方に問題があると、棟が崩れたり隙間ができたりして、雨水が侵入する原因となります。

対策:棟瓦の積み直しや、補強工事が必要です。

6. 屋根の勾配不足

屋根の角度(勾配)が緩すぎると、雨水がスムーズに流れず、瓦の隙間から水が入りやすくなります。

対策:構造的な問題のため、勾配を取り直すには大規模な工事が必要です。

7. 強風・台風による吹き込み

通常の雨では問題ない屋根でも、台風や暴風雨などの異常気象では、雨が吹き込んで雨漏りすることがあります。

対策:瓦の下にある防水層(ルーフィング)を強化するなど、二次防水の見直しが効果的です。

雨漏り対策は「早めの点検」と「定期的なメンテナンス」がカギ!

雨漏りは目に見えないところで進行するため、気づいたときには被害が拡大していることも。以下のような兆候があれば、早めに専門業者に相談するのが安心です。

• 天井にシミがある

• 屋根裏にカビや湿気がある

• 雨の日に部屋がジメジメする

また、年に一度の屋根点検を習慣づけることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

瓦屋根の雨漏りは、単なる瓦の割れだけでなく、見えない部分の劣化や構造的な問題が原因になっていることも多いです。「うちは瓦屋根だから安心」と思わず、定期的なチェックと早めの対応を心がけましょう。

ホクリクルーフでは無料診断・無料お見積りを承っております。

外壁塗装、外壁重ね張り工事・屋根塗装、屋根リフォーム、雨漏り診断、雨樋工事など、それぞれのリンクからご確認いただけます。